2011年の東日本大震災、2024年の能登半島地震などの大きな地震や、台風、集中豪雨、大雪など多くの災害に見舞われる日本列島。未曾有の被害が予想される「南海トラフ地震」も、今後30年間のうちに70〜80%の確率で発生すると気象庁が発表しています。災害発生時には、自分や家族の命を守ることが最優先ですが、その後の生活をどのように乗り切るかも重要です。そこで、これまで多くの電化製品を徹底分析し、さまざまなメディアで情報発信を続ける人気家電ライターの藤山哲人さんに、災害時に役立つ製品を教えていただきました。災害時や停電時に役立つポータブル電源の選び方、家電ライターがオススメするポータブル電源のメーカー、災害時の備えになる家庭用蓄電池と太陽光発電に関するアドバイス、火災を防ぐ装置、便利な防災グッズ情報など、暮らしを守るための情報をご紹介します。

家電の紹介やしくみ、選び方や便利な使い方などを紹介するプロの家電ライター。独自の測定器やプログラムを開発して、家電の性能を数値化(見える化)し、徹底的に使ってレビューするのをモットーとしているため「体当たり家電ライター」との異名も。「マツコの知らない世界」(番組史上最多の6回出演)や「アッコにおまかせ」、「NHKごごナマ」などをはじめ、朝や昼の情報番組に多数出演。現在、インプレスの「家電Watch」「PC Watch」や「文春オンライン」「現代デジタル」などのWeb媒体、ABCラジオで連載やコーナーを持っている。

家電ライターの藤山哲人です。日本は非常に自然災害の多い国で、南海トラフ地震への備えも必要不可欠な状況だと言えるでしょう。さらに、近年は異常気象によって台風や線状降水帯も頻発しているため、家族と暮らしを守るための備えがますます重要になっています。では、どのように備えれば良いのか、家電ライターの目線から解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

目次

1.ポータブル電源は買うべき? ポータブル電源の選び方&オススメ製品を家電ライターが解説

2.災害時の備えになる! 家庭用蓄電池と太陽光発電に関するアドバイス

3.電気を使わず調理&暖房の代わりに! 災害時に役立つオススメ「カセットコンロ」

4.後付けもできる? 地震後の火災を防ぐ「感震ブレーカー」の選び方

5.家電の固定はどうする? 災害時に乾電池が売り切れる? 備蓄のポイントと便利な防災グッズ

6.ポータブル電源の正しい選び方とオススメ防災家電・防災グッズ まとめ

ポータブル電源は買うべき? ポータブル電源の選び方&オススメ製品を家電ライターが解説

防災関連の製品のなかでも、とくに需要が高まっているのが「ポータブル電源」です。災害発生時の停電だけでなく、近年の電力不足による計画停電に備えられる点でも、ポータブル電源の購入を検討する方が増えていますね。停電になると、照明はもちろんのこと、スマホの充電もできずテレビなども使えず、連絡手段や情報源も絶たれてしまう恐れがあります。そこで役立つのが、大容量の電気を蓄えられるポータブル電源というわけです。最近では家電量販店にポータブル電源のコーナーができるほど多くの種類がありますが、安い買い物ではないため、何を買えば良いのか迷う方も多いでしょう。まずは、ご家庭に合ったポータブル電源の選び方について解説します。

電力消費量から考えよう! ポータブル電源の容量と災害時の使い方

災害時、ライフラインのなかでも比較的早く復旧するのが電気です。過去の災害の事例を確認してみると、阪神淡路大震災は約8割が復旧するまでに水道が90日、ガスは84日かかったのに対して電気は7日、東日本大震災では水道・ガスともに49日かかりましたが、電気は3日で復旧しました。直近の能登半島地震でも、水道・ガスの復旧は1ヶ月以上もかかった一方で、電気は6日で復旧したそうです。

そのほか大型台風などさまざまな災害から計算すると、電力の復旧には平均して4日間かかることがわかっています。豪雨などの水害の場合、山の近くのお家だと電気の復旧に5〜6日ほどかかるものの、一般的な家庭ではおよそ3〜4日と想定されているため、家族全員が4日間を過ごせる電力量を計算し、ポータブル電源を選ぶのが良いでしょう。

家族で必要な電力は、家族共通の電力消費量+(家族1人あたりの電力消費量×家族の人数)に日数を掛けることで計算できます。仮に、家族3人での1日あたりの電力消費量について考えてみましょう。

家族共通の電力消費量:1025Wh

| 用途 | 消費電力 | 利用時間 | 1日あたりの消費電力 |

|---|---|---|---|

| 夜間の照明(60w相当×1灯) | 9Wh | 5時間(17〜22時) | 45Wh |

| 32インチ液晶テレビ | 50Wh | 2時間 | 100Wh |

| 炊飯器 | 180Wh | 1日1回 | 180Wh |

| 冷蔵庫 | 700Wh | 1日 | 700Wh |

家族1人あたりの電力消費量:87Wh

| 用途 | 消費電力 | 利用時間 | 1日あたりの消費電力 |

|---|---|---|---|

| 夜間の照明(60w相当×1灯) | 9Wh | 3時間 | 27Wh |

| スマホの充電 | 30Wh | 1日2回 | 60Wh |

上記の内容を合計すると、3人家族で1日の停電をやり過ごすには1025Wh+(87Wh×3人)=1286Whが必要であるとわかりますね。この電力消費量に一般家庭なら×4日、山間部なら×6日というように、住んでいる地域に合わせて想定日数を掛ければ、家族3人分の電力消費量がわかります。仮に電気が4日間復旧しなければ5144Wh、最低でも5000Whのポータブル電源が必要になるわけです。しかし、ここまで大容量のポータブル電源は少なく、4000Whでも60万円ほどとかなり高額になってしまいます。

そこで、最初の2日間は消費電力の大きな冷蔵庫に電力を使わず、節約するようにしましょう。停電時にポータブル電源があったら冷蔵庫に使うという方もいますが、冷蔵庫自体がしっかり密閉して保冷できる構造なので、すぐに電源につなぐ必要はありません。夏場の場合は冷凍室の保冷剤や冷凍肉などを冷蔵室に移して対応し、冷凍庫の中のものが溶け出してきたら、ポータブル電源につなぐと良いでしょう。冷蔵庫だけでなく、炊飯器も使わずにパックご飯をお湯で温めるなど工夫すれば、3人家族の最初の2日間で、2572Wh ⇒ 812Whと、大幅な電力削減が可能です。3日目からは冷蔵庫を使用して、炊飯器は引き続き使わない想定をすると、812Wh(最初の2日)+ 2212Wh(残りの2日)で、4日間の合計が3024Whとなります。

そのほか、災害や停電時のポータブル電源の利用法としてホットプレートで調理をしたり、電気ケトルでお湯を沸かしたりする例も見かけますが、熱を発生させる家電はとくに消費電力が多いので、あまりオススメできません。できるだけガスコンロや直火などで代用し、電気を使わないような工夫をして、復旧まで上手にポータブル電源を活用するようにしましょう。3〜4日で電気が復旧する可能性が高くても、非常事態では何が起きるかわかりませんから、慎重に電気を使うことが大切です。

以上のことから、3人で暮らす家庭ならば、3000Whほどの容量が適していると言えます。しかし、ポータブル電源は容量だけで選んではいけません。続いては、ポータブル電源を選ぶ際のポイントについて解説していきましょう。

ポータブル電源を選ぶポイントと注意点

家族の人数に対して必要な容量が把握できたら、いよいよポータブル電源選びです。まず気を付けていただきたいのは、安さだけで選ばないこと。いざというとき役立てられるように、押さえておくべきポイントを知っておきましょう。

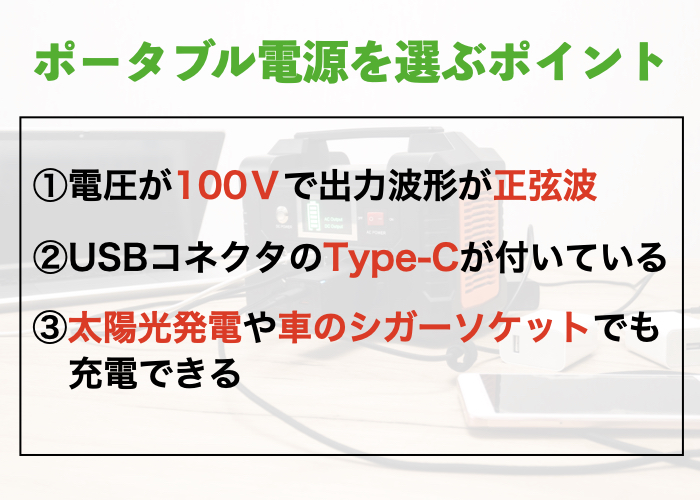

ポータブル電源を選ぶポイント①電圧が100Vで出力波形が「正弦波」

ポータブル電源は電圧が100Vで、出力波形は「正弦波」のタイプを選びましょう。出力波形とは、電源から出力される電気の波の形のことで、お家やオフィスのコンセントから出ているのが「正弦波」です。つまり、一般的な家電を使う際やスマホの充電などには、正弦波で電気を供給するポータブル電源が必要なんですね。電圧についてはほとんどが100Vで設計されていますが、出力波形に関しては「矩形波(くけいは)」や「修正正弦波」といった別のタイプもあるので要注意。矩形波だとパソコンや扇風機などモーター系の機器が使えなくなりますから、しっかりチェックして正弦波を選んでくださいね。

ポータブル電源を選ぶポイント②USBコネクタの「Type-C(タイプC)」が付いている

USBコネクタのType-Cが付いていると、スマホの充電にとても便利。Type-Aはスマホの超急速充電に対応していないため、フル充電に5〜6時間ほどかかりますが、Type-Cなら1〜2時間ほどで充電可能です。スマホを短時間で充電できれば、家族全員が効率良くポータブル電源を使えるので、AとCのUSBコネクタが最低でもひとつずつ付いているものを選びましょう。

ポータブル電源を選ぶポイント③太陽光発電や車のシガーソケットでも充電できる

コンセント以外からも充電できるポータブル電源を選ぶのもポイントのひとつ。太陽光パネルや車のシガーソケットからも充電可能な3Way以上のものを探しましょう。太陽光パネルがあれば、停電時でも日中にポータブル電源の充電が可能です。ただし、太陽光パネルは大きさの割に充電に時間がかかるため、予算とコストを考慮して検討するのが良いと思いますね。車のシガーソケットとつなげられれば台風や豪雨災害のときでも使えますし、移動しながらの充電も可能なので便利ですよ。

オススメのポータブル電源メーカーは「Jackery(ジャクリ)」と「EcoFlow(エコフロー)」

私がオススメするのは、アメリカのメーカー「Jackery(ジャクリ)」のポータブル電源です。2016年にアウトドア用のポータブル電源を発売して以来、世界でもトップシェアを誇っているんですよ。ポータブル電源を取り扱う企業のなかでは老舗なので、技術や安全面での信頼度は抜群。実は、ポータブル電源に使われるリチウムイオン電池は、水濡れや衝撃によって爆発する危険性もあるのです。しかし、ジャクリのポータブル電源は徹底的な試験により、安全性を向上させました。雨に濡れても壊れないような樹脂コーティングに加え、大きな圧力や衝撃にも耐えられる丈夫な設計を実現したのです。折り畳める持ち手があるので、持ち運びしやすい点も災害時にはプラスだと言えるでしょう。もちろん出力波形は正弦波ですし、シガーソケットからの充電もOK、ソーラーパネルも併用できます。電源とソーラーパネルのセットも販売していますよ。

日本のオーディオメーカー「JVCケンウッド」がジャクリと提携してつくったポータブル電源『Jackery Tuned by JVC』シリーズも、同様に優秀でオススメですね。価格帯もジャクリで販売しているものと変わらないと思います。

中国の「EcoFlow(エコフロー)」のポータブル電源もオススメですね。こちらも出力波形は正弦波で、ソーラーパネルも取り扱っています。ポータブル電源の『DELTA』シリーズは12〜45キログラムで重くて大きいのですが、大容量タイプにはタイヤが付いているので、持ち運びもしやすいですよ。

過充電は寿命が短くなる!? ポータブル電源の注意点

ポータブル電源は、非常時に稼働させるときに備えて充電しておく必要があります。しかし、高価な製品なので、できるだけ長く使いたいものです。そこで注意していただきたいのが100%まで充電しないこと。90%ほどになったら一旦コンセントを外して保管します。すると3〜4ヶ月ほどで自然放電されて80%くらいに減りますから、また90%を目安に充電しましょう。ポータブル電源に限らず、バッテリーは100%までフル充電してしまうと寿命が短くなってしまうので、気を付けてくださいね。

災害時の備えになる! 家庭用蓄電池と太陽光発電に関するアドバイス

ポータブル電源に続いて、災害時の電力供給源としてオススメしたいのが「家庭用蓄電池」です。ポータブル電源とは違って据え置きの機器なので家屋が無事であることが前提になりますが、少なくとも3000Wh以上と大容量なため、2〜3日は余裕を持って過ごせるでしょう。停電時にお家のいろいろな場所で電気が使用できる点もメリットだと言えますね。ただし、家のすべてのコンセントが使えるわけではなく、使用できるのは災害用の蓄電池駆動の専用コンセント(たいていは赤色)のみです。

家庭用蓄電池は太陽光パネルと併用するものがほとんどで、自宅の太陽光発電による電力を貯めておくことができます。EV車があるお家なら、EV電池からの充電も可能です。太陽光発電による電力は売電する選択肢もありますが、今は売電価格が下がっているため自家消費をするほうがコスパは良いでしょう。

家庭用蓄電池は大容量で本体価格が高く、設置や電気関連の工事費など初期費用も合わせるとかなり高額になります。しかし、「ZEH支援事業」や「DER補助金」をはじめ、各自治体でも補助金が出ているため、うまく活用すれば費用は抑えられますよ。補助額は自治体にもよりますが、3割程度は支援されるでしょう。

日本のメーカーなら、パナソニックの蓄電池がオススメですね。太陽光電池と蓄電池を一体化させることで効率的に電気を貯めることができます。さらに、蓄電池ユニットは室内用・屋外用に加えて壁掛けタイプもあり、導入しやすい点も良いですね。

電気を使わず調理&暖房の代わりに! 災害時に役立つオススメ「カセットコンロ」

停電を想定してポータブル電源や蓄電池を備えることも重要ですが、電気を使わない機器があるとさらに安心です。とくにカセットコンロがあれば、お湯を沸かしたり温かいものが食べられたりと、災害時でも役立ちますよ。とくにオススメなのは「イワタニ」のカセットコンロ。老舗ならではの機能性はもちろんのこと、種類が豊富でスリムタイプは収納しやすい点もうれしいポイントです。

もうひとつオススメなのは、山善から発売された『減煙カセットガスグリル XGRILL Portable YGM-GS1』です。もともと山善が販売していた焼肉用ホットプレート『減煙焼き肉グリル XGRILL』シリーズから、初めてガス用タイプが登場したんです。電源なしでお肉や野菜を焼いて食べられますし、減煙機能でお家の中でも安心して使えますよ。

後付けもできる? 地震後の火災を防ぐ「感震ブレーカー」の選び方

大きな地震が起きたとき、火災が発生することもあります。多くの地震火災の原因として考えられるのが、倒れた家具などによる電源コードの破損や、停電から電気が復旧したときにスイッチが切れていなかった電子機器の通電です。このような火災は「通電火災」と呼ばれ、これを防ぐために、地震が発生すると自動的にブレーカーを落としてくれる「感震ブレーカー」という装置があります。

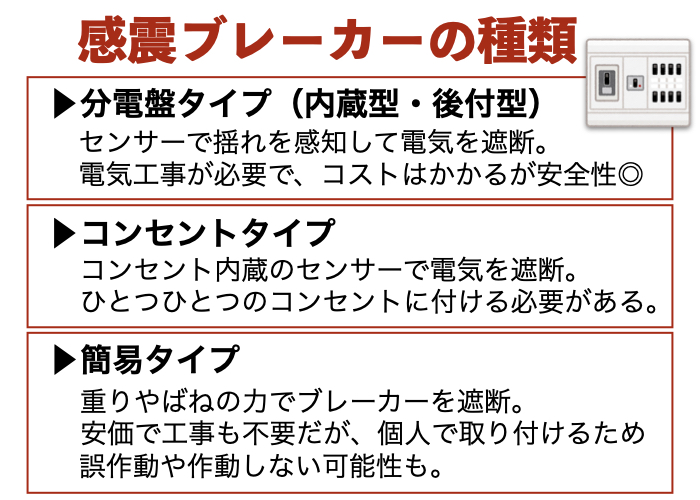

感震ブレーカーは「分電盤タイプ」「コンセントタイプ」「簡易タイプ」の3種類に分かれます。分電盤タイプの感震ブレーカーの場合は、分電盤の中にセンサーが内蔵されている「内蔵型」と「後付型」があり、後付型の場合は、「漏電ブレーカー」が設置されていなければ使えません。また、「内蔵型」も「後付型」も電気工事が必要なので要注意。分電盤のシェアとしてはパナソニックがトップで、なんと8~9割も占めています。そのため、分電盤タイプの感震ブレーカーを選ぶならパナソニックが良いでしょう。

「コンセントタイプ」の感震ブレーカーは、内蔵されたセンサーがコンセントから電気を遮断するものです。コンセントに挿すだけのタイプと、電気工事を必要とするタイプがあります。装置自体は分電盤タイプより安価ですが、ひとつひとつのコンセントに付けることになるため、かえってコストがかかる可能性も。電気ストーブなどの常時電源につながっている熱源体に使用するか、あるいはワンルームのマンションであれば良いかもしれませんね。それとコンセントタイプでアース線がある電化製品のみに対応するものもあるので、選ぶ際は注意しましょう。

「簡易タイプ」の感震ブレーカーは工事不要で、揺れによってばねが作動したり、重りが落下したりすることでブレーカーを落とします。安いものなら2,000円以下とリーズナブルなため、できるだけコストを抑えるなら簡易タイプもアリですが、自分で取り付けるためきちんと作動しないケースもあるようです。

より安全性を重視したい方、もしくは一戸建て住宅や広いマンションで分電盤にサブのブレーカーが5〜10個あるご家庭なら、分電盤タイプの感震ブレーカーを選んだほうが良いでしょう。ただし、マンションにお住まいの方は、分電盤タイプの感震ブレーカーを導入する場合、事前に大家さんや管理会社に相談してくださいね。

家電の固定はどうする? 災害時に乾電池が売り切れる? 備蓄のポイントと便利な防災グッズ

近年、災害に備えて家具や家電を固定したり、食料や水を備蓄したりといった対策をされているご家庭は多いでしょう。災害時の備えについて、家電ライターの目線からいくつかアドバイスをしたいと思います。まずは家電の固定について。地震発生時、とくに倒れやすいのは大型の液晶テレビです。テレビを転倒防止用のジェルマットなどで固定しているケースも少なくないですが、液晶テレビは薄くて軽いため、粘着タイプだと揺れに耐えられず倒れてしまう危険性があります。私がオススメするのは、転倒防止用のベルトですね。本体を支えてくれるので、より強力に固定できますよ。

備蓄について覚えておいていただきたいのが、災害時には乾電池、とくに単3形と単4形が売り切れてしまうこと。単3・単4電池は買い置きをして、さらに単1・単2電池で動く電子機器も準備しておくと良いでしょう。乾電池は放電して使えなくなる可能性があるため、10年ほど長期保存できるものを選んでください。東芝や富士通、パナソニックの3社の電池は性能面でもオススメですね。

どんな乾電池でも使えるオススメ懐中電灯! パナソニックの『電池がどれでもライト』

乾電池を使う防災グッズと言えば懐中電灯。先ほどお話ししたように単1・単2電池タイプを準備しておくのも良いですが、オススメしたいのはパナソニックの『電池がどれでもライト』です。その名の通り、単1形から単4形まで“どれでも”使える懐中電灯なんですよ。持ち運びやすい形状のハンドルで、防滴機能も付いているため避難時にも役立つでしょう。もし電池の備えがなくても、適当な電子機器から出した電池で使えますから、いざというとき心強いですよね。ライトは前方だけでなく横も照らしてくれるので、立てておけばランタン代わりにもなりますよ。非常時に1台あると、かなり助かると思います。価格は通常タイプの『BF-BM11M』で約2,500円、電池残量がチェックできる『BF-BM20P』で約3,000円です。

防災グッズが豊富なアイリスオーヤマの『防災リュック』と『手回し充電ラジオライト』もオススメ

家電や家具などを取り扱うイメージの強いアイリスオーヤマですが、防災グッズにも力を入れていることはご存知でしょうか? アイリスオーヤマは本社が宮城県仙台市にあり、東日本大震災のときに被災をした企業なんです。その経験から、防災関連の商品にもかなり注力していて、備蓄用の長期保存水や食料、トイレなどの衛生用品も取り扱っています。災害時に必要なものが揃った防災リュックも販売しているので、もしものときに備えるためにも検討してみてください。

また、基本的な防災グッズはもちろん必要ですが、私がアイリスオーヤマでとくにオススメしているのは『手回し充電ラジオライト JTL-29』です。災害時は情報収集が重要ですから、手回しで充電できるラジオはいつでも使えて助かりますよね。手回しだけでなくUSBポートや太陽光でも充電できるうえに、容量2850mAhのモバイルバッテリーも内蔵しているので、スマホの充電もある程度はできますよ。価格も約6,700円と手頃ですし、災害への備えとしてオススメのアイテムです。

ポータブル電源の正しい選び方とオススメ防災家電・防災グッズ まとめ

地震や台風、水害などの災害時に役立つポータブル電源や設備、オススメ防災グッズについてお話ししました。今、需要が高まっているポータブル電源は、家族に必要な容量を計算してから選びましょう。そして、容量だけでなく出力波形や充電方法も要チェック。値段だけを見て購入しないよう注意してくださいね。さらに災害時の電気を確保するなら、家庭用蓄電池と太陽光パネルの設置を検討するのも良いでしょう。電気を使えない場合に備えてカセットコンロも準備しておくと非常に役立ちますよ。地震災害時に火災を防ぐための感震ブレーカーも、備えとしてはとても重要です。そのほか水や食料、乾電池の備蓄や防災グッズもしっかりと揃えて、いざというときに自分と家族の暮らしを守れるよう準備してくださいね。

時間帯別の注意点は? 地震が起きた時に取るべき行動を解説

家族で考える地震対策とは? 取るべき行動から読み解く「備え」を防災のプロが解説

「非常用持ち出し袋」(防災リュック)の中身リストを紹介

家族の防災意識を高めるには? 子ども向け防災教育と災害への備えを防災士が解説

ペットのための防災対策とは?

災害時に愛犬・愛猫を守るには?防災アドバイザーが教えるペットの防災対策