安心してくつろげる場所である我が家は、いつもキレイにしておきたいものですよね。しかし、そのための掃除が負担になっている方や合成洗剤の匂いが気になるという方も少なくないと思います。そこで注目したいのが、自然素材の洗剤だけを用いる掃除術「ナチュラルクリーニング」です。「自然素材の洗剤は環境に良いかもしれないけど、お金や手間がかかりそう……」と感じる方もいるかもしれませんが、実はその逆! ナチュラルクリーニング講師の本橋ひろえさんによると、市販の合成洗剤を揃えるよりも経済的で、掃除の手間も減らせるそうです。安心・安全なうえに掃除がラクになるのなら、ぜひ始めたいですよね。そんなナチュラルクリーニングの基本をさまざまなメディアでご活躍中の本橋さんに伺いました。5つのナチュラル洗剤の選び方や使い方、注意点はもちろん、毎日の掃除の工夫や窓掃除のコツ、引っ越し後の掃除のポイントまで、すぐに始めたくなるアイデアも満載ですよ!

ナチュラルクリーニング講師

北里大学衛生学部化学科(現・理学部化学科)卒業。化学系企業に就職し、化学事業部にて水処理事業、化学薬品販売、合成洗剤製造などに携わる。結婚を機に専業主婦へ転身。子どもが自身と同じアトピー体質だったことから、あらためて洗剤に興味を持ち、掃除、洗濯を中心とした家事を主婦目線、かつ化学的に解説するナチュラルクリーニング講座を開始。東京を中心に全国に広がり、現在はオンライン講座にも力を入れている。講師活動のほか、テレビ、雑誌、WEBなどのメディアで取材協力や監修でも活躍中。自宅で飼うかわいい3匹の猫たちのためにも無臭で安心安全なナチュラルクリーニングを実践。著書に『ナチュラル洗剤そうじ術』『ナチュラルおそうじ大全』などがある。

オフィシャルブログ「ナチュラルクリーニング講師 本橋ひろえ」

ナチュラルクリーニング講師の本橋ひろえです。ナチュラルクリーニングについての書籍を出したり、講座を開いたりしていますが、実を言うと“掃除嫌い”でもあります。そんな私ですが、ナチュラルクリーニングを始めてからは掃除がすごくラクになりました。自然素材と聞くと市販の洗剤より洗浄力が劣るイメージがあるかもしれませんが、“汚れと洗剤の性質”さえ理解すれば十分に汚れを落とせて、さらに手間もかかりません。「掃除するぞ!」と重い腰を上げなくても、ラクな気持ちで自然と続けられて、お家をキレイに保つことができるんです。私のように掃除が好きではない方にこそ、始めていただきたいのがナチュラルクリーニング。まずは基本的な考え方からお話ししますので、ぜひ参考にしてくださいね。

目次

1.合成洗剤は使わない! 重曹やクエン酸を活用する“ナチュラルお掃除”のメリットとは?

2.酸性? アルカリ性? お家の汚れと5つの「ナチュラル洗剤」の性質

3.究極のナチュラルクリーニング!? 洗剤を使わないリビングや玄関の“かんたん毎日掃除”

4.ナチュラル洗剤で二度拭き不要! 窓掃除がラクになるテクニック

5.新居をキレイに保ちたい! 引越し後の掃除と工夫をナチュラルクリーニング講師がアドバイス

6.本橋ひろえさんに聞く「ナチュラルクリーニング」掃除術 まとめ

合成洗剤は使わない! 重曹やクエン酸を活用する“ナチュラルお掃除”のメリットとは?

一口に「ナチュラルクリーニング」と言っても、基準は人によって異なります。そのなかで、私の考えるナチュラルクリーニングは“合成界面活性剤を使わないこと”を定義として、使う洗剤は自然由来の「重曹」「クエン酸」「アルコール」「過炭酸ナトリウム」「石けん」のみ。この5つの洗剤で家中をキレイにします。

界面活性剤には種類があって、実はペットボトルのお茶を振ったときに出る泡やカプチーノの表面の泡も界面活性剤なんですね。これらは天然の界面活性剤ですが、市販の合成洗剤に使われている合成界面活性剤は化学的に合成されたもので、水ですすいでも残りやすいことが特徴です。そのため、川や海へ流れ出た場合の環境への負荷だけでなく、食器洗いを通じて人間の体にも残留すると言われています。日本人は5〜6年で約1本分の台所用洗剤を体内に取り入れてしまっているというデータもあるんですよ。

合成界面活性剤を含んだ洗剤は泡が多く出るため、洗浄力が高いというイメージをお持ちではないでしょうか? しかし、必ずしもそうとは限りません。たとえばキッチンの油汚れや衣類の皮脂汚れを落とす洗剤の場合、洗浄力が強すぎると肌の油分を奪って手荒れを引き起こしたり、洋服の繊維を傷めてしまったりと、デメリットが大きくなります。それでは当然、使ってもらえなくなりますから、しっかり泡立つようにつくられていても洗浄力は意外と抑えられているんですね。さらに、泡が消えても洗浄成分が残っている可能性があるため、たくさん使うとすすぎきれずに新たな汚れとなることも。その点、ナチュラル洗剤の場合は泡が残らない、もしくは石けんのように少量の水ですすぎ落とせるものだけなので、汚れが増える心配もないと言えるでしょう。合成洗剤とは違って人工香料などの添加物が含まれていないのもナチュラル洗剤の魅力ですね。

どんなお家にオススメ? 赤ちゃんやペットにも安心なナチュラルクリーニングのメリット

ナチュラルクリーニングは添加物を含んだ合成洗剤を使わないので、人体や環境への影響が少ないことも特長のひとつとして挙げられます。しかし、メリットはエコな点だけではありません。使う洗剤は5つのみなので、トイレ用やお風呂用など場所別で購入する必要がなく経済的! さらに洗剤の数が少なくて済むということは、収納もスッキリしますね。また、合成界面活性剤が含まれていない洗剤を使うのですすぎがラク、重曹やアルコールは二度拭きが不要など、ナチュラル洗剤を使うからこそ手間を省いた掃除が可能になるんです。安心・安全かつ経済的で、さらに普通の掃除より手間がかからない。ナチュラルクリーニングはどんなご家庭にもオススメですが、とくに普段から忙しくて掃除する時間がない方や、掃除が億劫に感じている方にこそ始めてほしいと思いますね。

私がナチュラルクリーニングの講座を始めたころ、受講されるのは赤ちゃんや小さなお子様がいる親御さんがほとんどでしたが、最近ではペットを飼っている方も増えました。ナチュラル洗剤ならペットが毛づくろいをしても、赤ちゃんが触れても安心で、小さなお子様と一緒に掃除することも可能ですよ。

酸性? アルカリ性? お家の汚れと5つの「ナチュラル洗剤」の性質

ナチュラルクリーニングにおいて重要なのは、洗剤と汚れの性質を理解して適切に使い分けること。酸性の汚れにはアルカリ性の洗剤、アルカリ性の汚れには酸性の洗剤というふうに、お互いを中和する性質のものを使えば汚れが落とせるんですね。「重曹」「クエン酸」「アルコール」「過炭酸ナトリウム」「石けん」、これら5つのナチュラル洗剤は、それぞれドラッグストアやホームセンターなどで購入できます。いろいろなメーカーでつくられていますが、大きな差はないので100円ショップなどに売られているものを使っても問題ありません。重曹とクエン酸については「工業用」「食用」「医療用医薬品」と3段階のグレードがありますが、掃除にしか使わない場合は最もお手頃価格な工業用を選ぶのが良いと思います。

ナチュラルクリーニングで使用する洗剤について詳しくお話しする前に、お家の汚れの性質を解説しましょう。

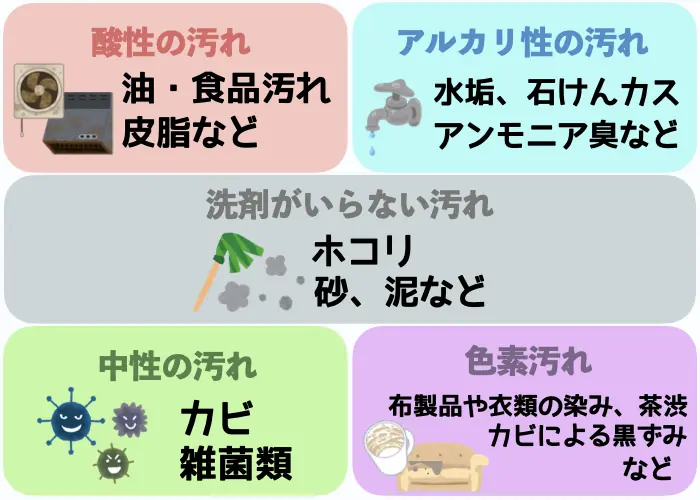

ご家庭で出る汚れの種類は、大きく分けて5つに分類できます。

●お家の汚れ①洗剤がいらない汚れ

ホコリ、砂、泥

●お家の汚れ②「酸性」の汚れ

油汚れ、食品汚れ、皮脂など人の体から出る汚れ

●お家の汚れ③「アルカリ性」の汚れ

水垢、石けんカス、アンモニア臭、魚などの臭い、タバコの臭い

●お家の汚れ④「中性」の汚れ

カビ、雑菌類

●お家の汚れ⑤色素汚れ

布製品や衣類に付いた染み、茶渋、カビによる黒ずみ

お家には、まず“洗剤がいらない汚れ”が存在します。ホコリや砂、泥は掃除機やほうきで取り除いたり、水で流したりするだけで落ちる汚れです。洗剤を必要とする汚れのなかで、大半を占めるのが「酸性」の汚れです。キッチンやダイニングで多く発生する油汚れや食品汚れ、皮脂など人間の体から出る汚れも酸性にあたります。

一方、アルカリ性の汚れは、水垢や石けんカスに加えて、アンモニア臭、魚やタバコの臭いなども挙げられます。「人から出た尿や食べ物の魚が原因の汚れなら酸性では?」と思うかもしれませんが、実はこれらは酸性・アルカリ性どちらの要素も含んでいます。尿は排泄された時点では酸性ですが、時間が経つと化学反応を起こしてアルカリ性のアンモニアが発生するんですね。魚は食品かつ油を含むものも多く、さばいたときにまな板に付いた汚れ自体は酸性ですからアルカリ性の洗剤で落とし、臭いが残っていたら酸性のクエン酸を使います。

5つのナチュラル洗剤の性質や使い方について、さらに詳しく説明していきましょう。

重曹、クエン酸、過炭酸ナトリウム、アルコール、石けん……ナチュラル洗剤を使った掃除の基本

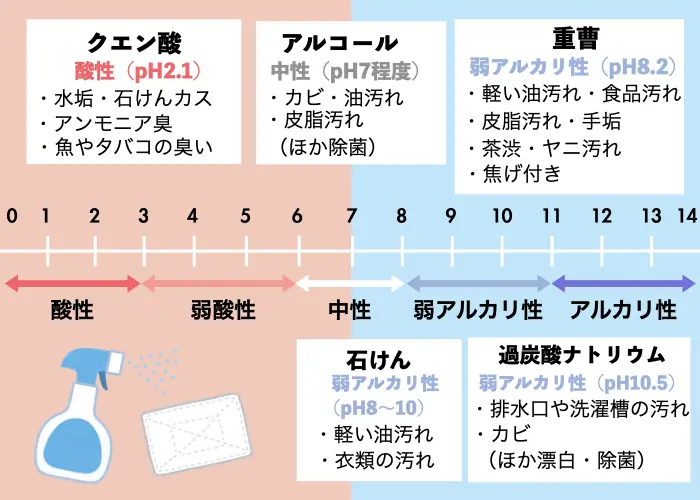

上図は、5つのナチュラル洗剤の性質をpH値で分け、それぞれの洗剤で落とせる汚れの一覧です。汚れと洗剤それぞれの性質を理解すると、汚れに対応する洗剤も見えてくるのではないでしょうか。もし、お家の中に原因がわからない汚れがあれば、酸性汚れである可能性が高いので、重曹などアルカリ性洗剤を試してみましょう。

また、酸性汚れの場合は油や皮脂が原因なのでベタベタヌルヌルしていることが多く、アルカリ性汚れはガリガリとした硬い感触になる特徴があります。水垢汚れが白くカチカチとしているのは、水道水に含まれるカルシウムが原因です。何かわからない汚れでも、基本的な性質を理解すると判別しやすくなるはずですよ。

では、ここからは重曹、クエン酸、アルコール、過炭酸ナトリウム、石けんそれぞれの使い方や注意点をご紹介します。

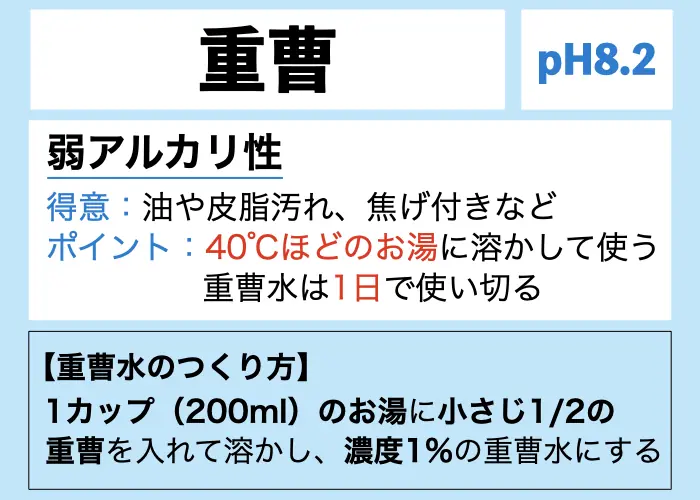

●重曹(pH:8.2)の使い方と注意点

重曹の性質は弱アルカリ性で、「炭酸水素ナトリウム」「重炭酸ソーダ」とも呼ばれます。食用としても使われており、人体への影響や環境負荷が少なく、掃除に使った後は二度拭き不要な点が大きなメリット。酸性汚れである油汚れや皮脂汚れを落とすほか、茶渋や焦げ付きを剥がしたり、生ゴミなどの消臭をしたりと、お家の汚れに幅広く対応できます。お湯に溶かして重曹水として使うか、もしくはキッチンのシンクなどに振りかけて、クレンザー代わりに使うことができますよ。重曹水をつくるポイントは、1カップ(200ミリリットル)のお湯に小さじ1/2の割合で重曹を入れ、およそ1%の濃度の水溶液にすること。これ以上濃くしてしまうと、拭き掃除の後で白い粉が出てきてしまうので要注意。また、水には溶けにくいので40℃ほどのお湯でつくりましょう。重曹には水を消毒する力がなく日持ちしないので、つくったら1日で使い切ってくださいね。

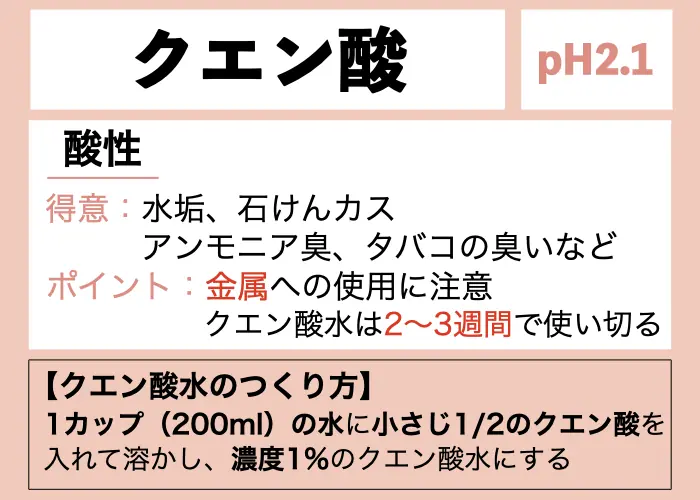

●クエン酸(pH:2.1)の使い方と注意点

クエン酸は酸性の性質をもち、水垢や石けんカスなどアルカリ性の汚れを落とすほか、トイレのアンモニア臭や魚の臭い、タバコ臭の消臭にも役立ちます。1カップ(200ミリリットル)に小さじ1/2のクエン酸を入れて濃度1%のクエン酸水をつくり、水回りなどの掃除に使いましょう。重曹とは異なり水でも十分に溶けますよ。つくったクエン酸水はスプレー容器に入れておくと便利ですね。しかし、酸が強いので大理石や鉄への使用はNG、金属に使う際も錆びさせないようにしっかりと洗い流す必要があります。

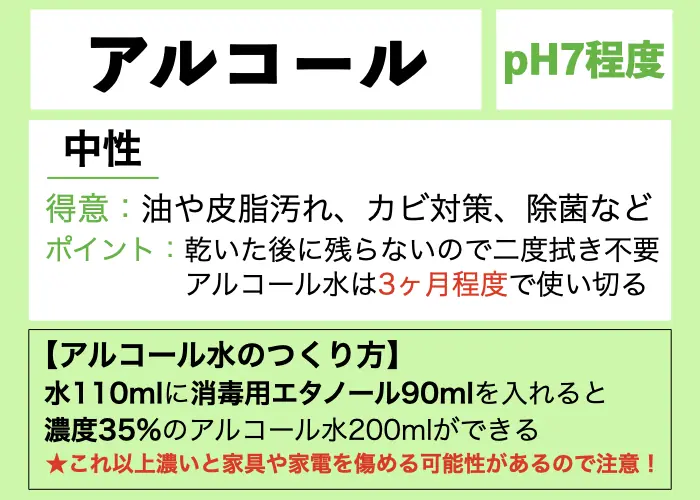

●アルコール(pH:7程度)の使い方と注意点

アルコールは中性ですが、溶解作用によって油を溶かすことができるので、皮脂汚れや油汚れの拭き掃除に使います。乾いたあとに何も残らないので二度拭きは不要。また、揮発性が高いため、水を使えない家電製品やコンセント周り、カビになりやすい押し入れや畳の掃除にもぴったりです。さらに、除菌力があるのでカビ予防にも役立ちます。ドラッグストアなどで売られている「消毒用エタノール」を希釈してアルコール水をつくり、スプレー容器に入れて使いましょう。水110ミリリットルに消毒用エタノールを90ミリリットル入れて200ミリリットルにすると、濃度35%のアルコール水ができます。医療現場や手指の消毒用で使うアルコールは76.9〜81.4%の濃度ですが、掃除に使うなら35%から50%ほどでOK。それ以上濃いと、家具・家電のコーティングや床のワックスなどが剥がれてしまう恐れがあるので注意してくださいね。

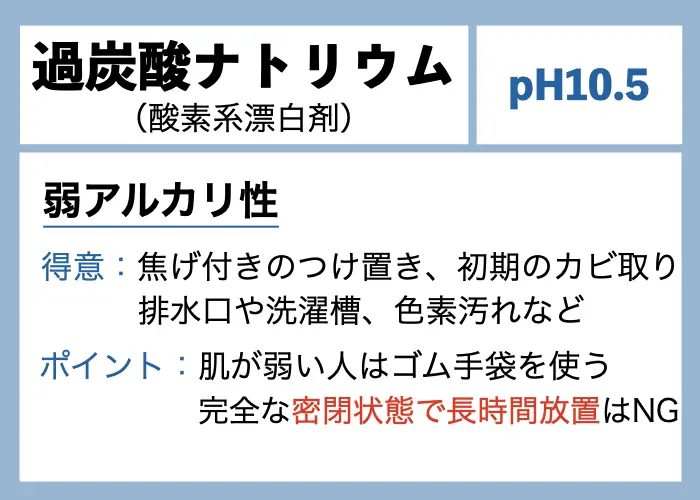

●過炭酸ナトリウム(pH:10.5)の使い方と注意点

過炭酸ナトリウムは、炭酸ナトリウム(炭酸ソーダ)と過酸化水素を2:3の割合で混ぜ合わせた物質で、掃除では焦げ付きの浸け置きや初期のカビ取り、排水口や洗濯槽に使います。店頭では「酸素系漂白剤」の名称で売られており、除菌や漂白の作用があるので色素汚れにも対応。食器や衣類の漂白にも役立ちます。注意点としては、アルカリ度が高いので、肌が弱い方は使用時にゴム手袋をしてくださいね。また、空気中の水分と反応すると過酸化水素ガスが発生するため、完全な密閉状態でフタの開閉をせずに長期間放置するのはやめましょう。ちなみに、購入時の袋のままであれば通気性があるのでガスが発生する心配はありません。

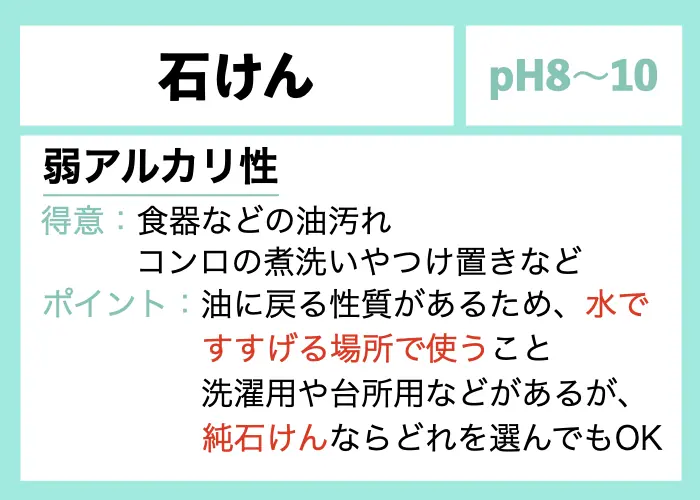

●石けん(pH:8〜10)の使い方と注意点

石けんは弱アルカリ性で油汚れに強く、食器洗いやコンロの煮洗いなどにも活用できます。天然の油脂とアルカリを原料につくられており、油に戻る性質があるため、水ですすげる場所で使いましょう。台所用石けん、洗濯用石けんなどさまざまな種類がありますが、「石けん」として売られているものであれば、どれを選んでも間違いではありません。添加物が入っていない石けんは「油」「アルカリ」の2種類の原料でつくられるので、成分に違いがあってもパーム油やヤシ油、オリーブ油など油の違いだけです。なので、洗濯用の石けんで食器を洗っても、食器洗い用の石けんでお風呂掃除をしても大丈夫。ちなみに我が家は、容量が多い洗濯用の粉石けんを常備して食器洗いにも掃除にも使っていますよ。

重曹やクエン酸は粉のまま使わない? ナチュラル洗剤の注意点

酸性やアルカリ性といった性質は、物質が水に溶けて「水溶液」となったときに生まれます。つまり、重曹やクエン酸は粉のままでは酸性でもアルカリ性でもなく、洗浄力もない状態なんですね。イヤな臭いがする部分を消臭したいからと重曹やクエン酸の粉を直接置いても意味はありません。ほかにも、重曹の粉をカーペットに撒いてから掃除機で吸う、ゴミ袋の中にぬいぐるみと重曹を入れて振るなどの使い方を見かけますが、とくに効果はないんですよ。重曹やクエン酸を使って掃除する場合、お湯・水に溶かして使うのが基本だと覚えておきましょう。

また、重曹とクエン酸を混ぜるとアルカリ性と酸性が打ち消し合い、洗浄効果がなくなる点も要注意。重曹とクエン酸を混ぜ合わせるパイプクリーニングの方法もありますが、この掃除法は化学反応による発泡を利用しているため、使い方が限定されます。基本的に重曹とクエン酸は、それぞれの水溶液を単独で使うようにしてください。

重曹やクエン酸は水に溶かし、アルコールは水で薄めて掃除に使いますが、そのときに注意していただきたいのが容器です。重曹の場合は1日で使い切るため、スプレーボトルなどに入れると洗い物が増えて面倒になるので、バケツやボウルにつくりましょう。クエン酸とアルコールはスプレーボトルに入れて保存しますが、素材に気を付ける必要があります。フタ部分が金属だと錆びてしまう可能性があるので、プラスチック製の容器を選びましょう。ただし、アルコールの場合は油を溶かす力があるため、石油を原料とするプラスチックの一部を破損させてしまう可能性も。アルコール耐性のないPET素材は避けて、PP(ポリプロピレン)やPE(ポリエチレン)などを使うと良いですね。アルコールが入れられない容器には注意書きがされているので、素材を覚えておく必要はありませんが、購入時は忘れずに確認するようにしましょう。

ちなみに、赤ちゃんや小さなお子様を持つ親御さんにオススメなのが、香水を入れるアトマイザーにアルコール水を入れたものです。香水はアルコールが主成分なので、アトマイザーにアルコール水を入れても問題ありません。コンパクトなので持ち歩きやすく、お出かけにぴったりなんですよ。お子様がごはんやおやつをこぼしてしまったとき、テーブルやおむつ替えシートが汚れていたときなど、アルコールをシュッと一吹きして拭けば、除菌ができて衛生的ですね。

究極のナチュラルクリーニング!? 洗剤を使わないリビングや玄関の“かんたん毎日掃除”

汚れは溜めすぎると落ちにくくなるものです。家族の出入りが多いスペースや頻繁に使う場所は、簡単で良いのでこまめに掃除するようにしましょう。私の場合、自宅にいるときは家全体のホコリ取りと玄関・トイレ掃除を毎日しています。

ホコリ・砂・泥などのお家の汚れは、水拭きや乾拭きで落とせるとは言っても、長く放置すると油分や水分を含んで頑固な汚れになってしまうこともあります。そうなる前に、日々取り除いておくことが肝心です。でも、「毎日掃除をしなければ」と思うと、気が重くなりますよね。なので私は、ハンディワイパーを持って家の中を一周するのを日課にしています。リビングの棚や家電の上、ちょっとした段差のある場所や階段の手すりなどをワイパーで撫でながら歩くんです。毎日溜まり続けるちょっとした汚れを溜めないようにすることが大切ですね。我が家は一周が5分程度なので、サッと終わるんです。

洗剤は不要! 毎日の玄関掃除で“お家の顔”を清潔に保つ

“お家の顔”とも言われる玄関は、家族が毎日使い、来客が最初に目にする場所なので、いつでもキレイに保ちたいですよね。我が家では飼っている猫が玄関のたたきで寝転ぶこともあり、清潔にしておきたいので毎日掃除をしています。

日々の玄関掃除も、基本的に洗剤は不要です。ほうきや掃除機でたたきを掃除して、あとは水拭きでOK。私の場合は掃除機のノズルをブラシタイプのものに替えてホコリや砂を吸い取り、古いタオルをカットした雑巾でドアの手すりなどを水拭きし、最後にたたきを拭いています。

掃除機のノズルは100円ショップで購入したもので、玄関前・たたき掃除専用にしていますね。たたきの素材が、タオルや雑巾の繊維が引っかかりやすいものならば、水を多く含ませると掃除しやすいですよ。雨や雪が降った日は、泥などがこびりつきやすいため、翌朝の掃除はいつもより入念におこないます。汚れが気になる箇所に水を少し撒いて、ブラシでこすって汚れを浮かし、最後にタオルで拭き取って完了です。毎日少しの時間で汚れを落としておくと、洗剤いらずで清潔な玄関を保つことができますよ。

毎日のホコリ取りと玄関掃除は洗剤も使わずにおこなうので、まさに“究極のナチュラルクリーニング”です。ちょっとした積み重ねが、洗剤を使う頑固な汚れを減らす秘訣だと言えるでしょう。

本橋ひろえさんの「トイレのナチュラルクリーニング」についてはコチラ

ナチュラル洗剤で二度拭き不要! 窓掃除がラクになるテクニック

「窓掃除って面倒臭い」……そう思っている方は少なくないでしょう。でも、ナチュラルクリーニングの窓掃除なら二度拭き不要で、手間をかけずに窓をキレイにできますよ。

窓の主な汚れは外側がホコリや砂、内側はホコリと手垢です。外側の汚れは洗剤がいらない汚れなので、水で落とせます。窓の外側にスプレーで水を吹きかけたら、スクイージーで水切りをするだけ! 内側も、まずはスプレーで水をかけて、水を弾く箇所があれば手垢などの油汚れがないかチェックし、スクイージーの後でアルコール水を吹きかけ、汚れを拭き取りましょう。窓の拭き掃除は、油脂やホコリが取れやすく、素材を傷付けにくいマイクロファイバークロスを使うのがオススメですね。窓がお家の北側などにあって結露しやすい場合は、カビも生えやすくなるので、全体にアルコールをスプレーして水気を拭き取りましょう。カビ予防にもなりますよ。

窓は汚れを溜めすぎなければ水とアルコールで落とせるので、こまめに掃除することが重要です。ただし、家中の窓を一度にやろうと思うと大変ですから、1日1枚など少しずつおこなうのが継続のコツ。家族が集まるリビングや油汚れの多いキッチンなど、気になる場所の窓はよりこまめに掃除すると良いでしょう。

サッシの掃除は、お家の近くに畑や学校があって砂ぼこりが溜まりやすい場合は、年に数回ほどはやっておきたいですね。サッシの主な汚れは砂や泥なので、水で十分に落とせます。ただし、固まった泥がこびり付くと落としにくくなるので、最低でも年に1回は掃除するようにしてくださいね。

窓掃除と同じく「掃除が面倒くさい」と思われがちな「キッチン」のナチュラルクリーニングについての詳細はコチラ

お家のカビ発生の原因になる!? 「浴室」のナチュラルクリーニングの詳細はコチラ

新居をキレイに保ちたい! 引越し後の掃除と工夫をナチュラルクリーニング講師がアドバイス

新しい住まいに引っ越したら、できるだけピカピカに保ちたいですよね。そのためには汚れる前の対策が重要です。まずは家具や家電など大きなものを搬入する前に掃除をしておくこと。そして、入居後に掃除しにくくなる場所は先立って汚れにくくする工夫をしましょう。たとえば、床に紙を敷いて交換するだけでホコリが取れるようにしておけば、頻繁に大きな家具や家電を動かして掃除しなくても良くなります。巾木(はばき)やサッシなど段差がある場所や隙間がある部分にあらかじめマスキングテープで養生しておくのも良いですね。新居での生活が始まるとなかなかできないことですから、最初にやっておくのが肝心です。

中古物件に入居する場合は、排水管の掃除が重要なポイント。入居前にクリーニングが入っていても、お風呂の排水管など見えない場所が汚れているケースがあるからです。とくに洗濯機置き場の排水管は、洗濯機のホースをつないでしまう前にしっかりとパイプクリーニングしておくと良いでしょう。

入居時に対策をしておけば、掃除しにくい場所も汚れにくくなり、キレイな状態を長く保つことができるはずですよ。

引っ越し前に知っておきたい! 汚れが落とせない建材と入居時の対策

新しいお家を建てるときや住み始める際に気を付けていただきたいのは、建材によっては“掃除ができないもの”もあるということ。たとえば珪藻土(けいそうど)や漆喰(しっくい)などは、水分を含んだ汚れが付くと取れなくなってしまい、汚れた部分を削るか塗り直す必要があります。珪藻土や漆喰は調湿・抗菌の作用があり、小さいお子様やペットのいるご家庭、健康面に気を遣う方にも人気ですが、水拭きをしたり洗剤を使ったりできない点は知っておいたほうが良いですね。

また、無垢材のフローリングは水拭きができない場合もあるので、飲み物や食べ物をこぼした際などは汚れが染み付いてしまいます。乾拭きでも汚れが取りやすいように蜜蝋などでコーティングするか、ダイニングテーブルの下にラグを敷くなど対策をしておきましょう。

ちなみに我が家の場合、自宅を建てる際に畳の部屋をつくりませんでした。猫がいることや娘のアトピーが主な理由ですが、それだけではありません。何かこぼして汚れが染み込んだとき、中までキレイに掃除できないことも踏まえて畳を選ばなかったんです。これからお家を建てる方や新居を探す方は、建材が汚れたときの対応や事前にできる対策なども考慮しておくと、住まいをキレイに保つことができるでしょう。

本橋ひろえさんに聞く「ナチュラルクリーニング」掃除術 まとめ

ナチュラルクリーニングの基本的な考え方と5つの「ナチュラル洗剤」、リビングや玄関の毎日掃除と窓掃除、引っ越し時の掃除についてお話ししました。私の考えるナチュラルクリーニングは、5つのナチュラル洗剤だけでお家をキレイにする掃除法です。そのメリットは、安心・安全なだけでなく、経済面や手間がかからない点にもあります。無駄な手間を省けるからこそ、日々の掃除がラクになり、お家を清潔に維持できるようになるんですね。家族の健康を大切にしたい方にも、掃除にかかる時間やコストを軽減したい方にもオススメしたい掃除法がナチュラルクリーニングです。さらに、洗剤を使わない毎日掃除や、お家を汚さないための工夫なども取り入れて、大切な住まいをキレイに保ってくださいね。

お家の中で花粉がたまりやすい場所と掃除方法をご紹介

「健康を守るお掃除術」-プロが教える花粉症対策! つらい花粉シーズンの住まいを快適にする掃除方法

「掃除しやすいお家づくり」のポイントとは?

家事を楽にする「7つの法則」とは⁉知的家事プロデューサーの時短掃除法

掃除の負担を減らす「予防掃除」のコツ

大掃除がNO掃除になる!?時短家事のプロが教える予防掃除とついで掃除のコツ

新築一戸建て注文住宅購入者へのインタビュー記事はこちら